Was ist eine Punktwolke? Wie erfasst man sie und was macht man mit ihnen? In seinem Artikel für NavViserklärt der unabhängige Technologieautor Sean Higgins alles.

Was ist eine Punktwolke?

Eine Punktwolke ist eine digitale 3D-Darstellung eines physischen Objekts oder Raums. Sie besteht aus Millionen von einzelnen Messpunkten, von denen jeder eine x-, y- und z-Koordinate hat.

Je nach der zur Erfassung der Wolke verwendeten Methode - und den beteiligten Sensoren - kann jeder Punkt auch RGB-Farbdaten oder sogar Intensitätsinformationen enthalten, die die Rücklaufstärke des Laserpulses widerspiegeln, der den Punkt erzeugt hat.

So erzeugen Sie eine Punktwolke

Für die Erfassung einer Punktwolke gibt es zwei Hauptinstrumente: Laserscanner und Photogrammetrie.

1. Laser-Scanner

Ein Laserscanner ist ein vermessungstauglich System, das eine Reihe von verschiedenen Sensoren und Technologien umfasst. Der wichtigste ist ein Lidar-Sensor, der mit schnellen Laserimpulsen Hunderttausende von extrem genauen Messungen pro Sekunde erfasst. Die meisten Laserscanner enthalten auch eine RGB-Kamera, um der Punktwolke Farbe hinzuzufügen, und eine Trägheitsmesseinheit (IMU), die der professionelle Cousin des Beschleunigungsmessers in Ihrem Smartphone ist.

Es gibt verschiedene Arten von Laserscannern, die jeweils für einen bestimmten Anwendungsbereich konzipiert sind. Sie würden einen terrestrischer Laserscanner (TLS) verwenden, wenn Sie Punktwolken mit der absolut höchsten Genauigkeit für eine spezielle Anwendung wie die Messung der Strahlablenkung, die Analyse der Bodenebenheit oder die Erfassung eines einzelnen Objekts wie eines Autos oder einer Maschine mit extrem hoher Genauigkeit erstellen müssen.

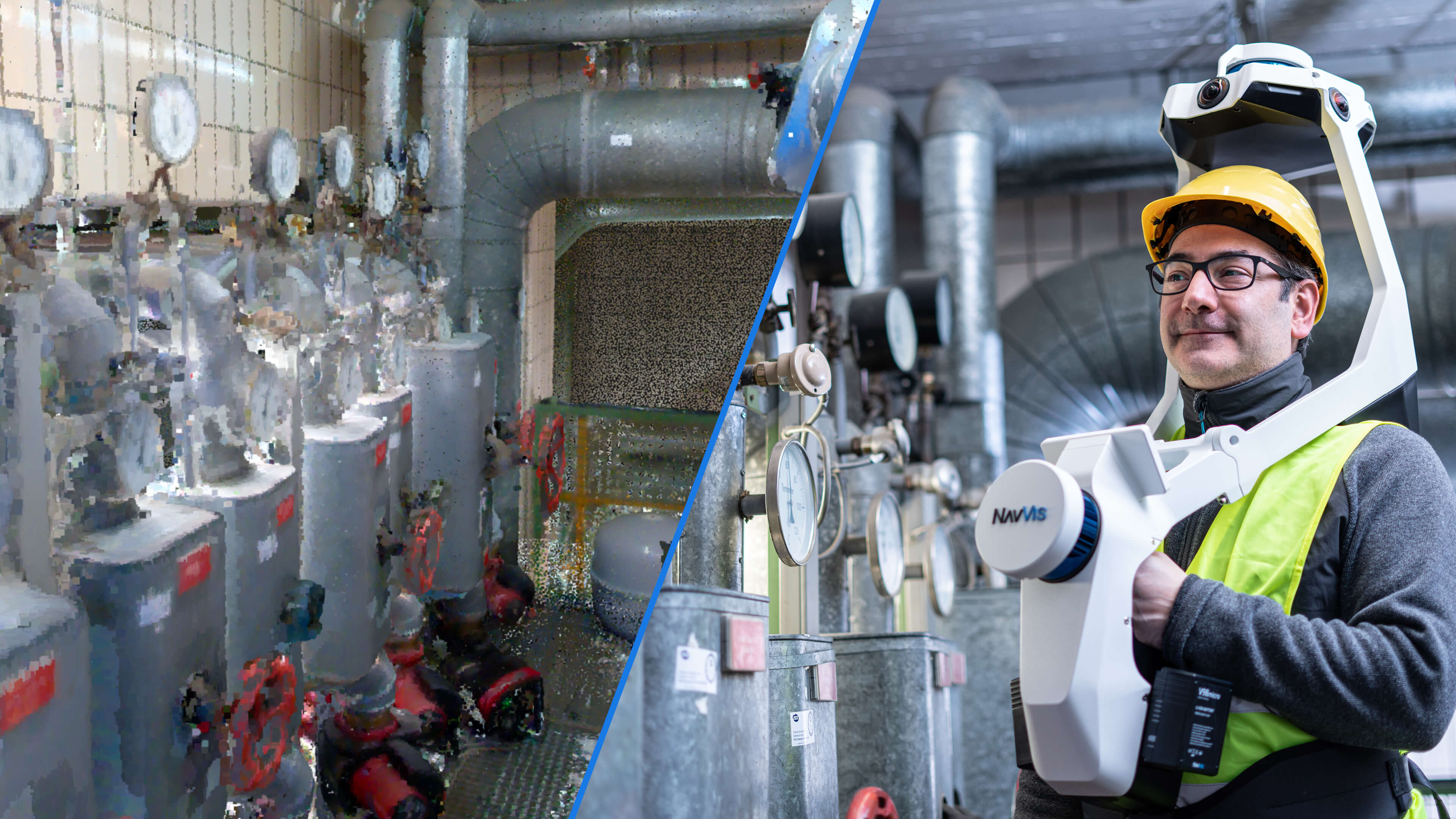

Auf der anderen Seite würden Sie einen mobilen Laserscanner verwenden, der eine Genauigkeit von bis zu 4 mm bietet und mit dem Sie Punktwolken im Gehen erfassen können. Diese Geschwindigkeit macht sie ideal für die meisten Baudokumentationsprojekte, da sie die Gesamtkosten pro Quadratmeter senken. Diese Geschwindigkeit macht sie auch ideal für die Kartierung aktiver Standorte wie Fabriken, die nur ein kleines Zeitfenster für den Erfassungsprozess bieten.

Und das sind nicht Ihre einzigen Optionen: Der Markt bietet Laserscanner für eine Vielzahl von Spezialanwendungen, wie z. B. die Erfassung von Objekten, Straßen oder Schienenwegen, und sogar die Erstellung großflächiger topografischer Karten. Sie können diese Geräte zusammen verwenden und die Punktwolken zu einer endgültigen Punktwolke zusammenfügen, um den Anforderungen eines jeden Projekts gerecht zu werden.

Im Allgemeinen liefern Laserscanner genauere Daten als die Photogrammetrie.

2. Photogrammetrie

Dabei handelt es sich eher um eine Methode als um ein bestimmtes Werkzeug. Um eine Punktwolke mit Photogrammetrie zu erstellen, müssten Sie den Raum mit Kameras aus allen Winkeln aufnehmen und diese Bilder dann mit spezieller Software verarbeiten, um den Raum in 3D zu rekonstruieren.

Wenn Sie Drohnen zur Erfassung einer Punktwolke eines Gebäudes einsetzen wollen, werden Sie wahrscheinlich Photogrammetrie verwenden. (Laserscanner sind schwer für eine Drohne).

Wie man eine Punktwolke in der gebauten Welt verwendet

Diese Datensätze bieten ein genaues, präzises und umfassendes digitales Bild eines realen Raums, einer Oberfläche oder eines Objekts. Und das bedeutet, dass sie einen enormen Wert für eine Vielzahl von Anwendungen bieten.

Hier sind nur einige der häufigsten Anwendungen für Punktwolken in der gebauten Welt.

1. Raumplanung

Mit Punktwolken können Sie schnell einen Grundriss für ein Bauwerk erstellen. Diese Methode ist sowohl schneller als auch genauer als die Arbeit mit Vermessungswerkzeugen wie Totalstationen oder manuellen Werkzeugen wie Laserdistos.

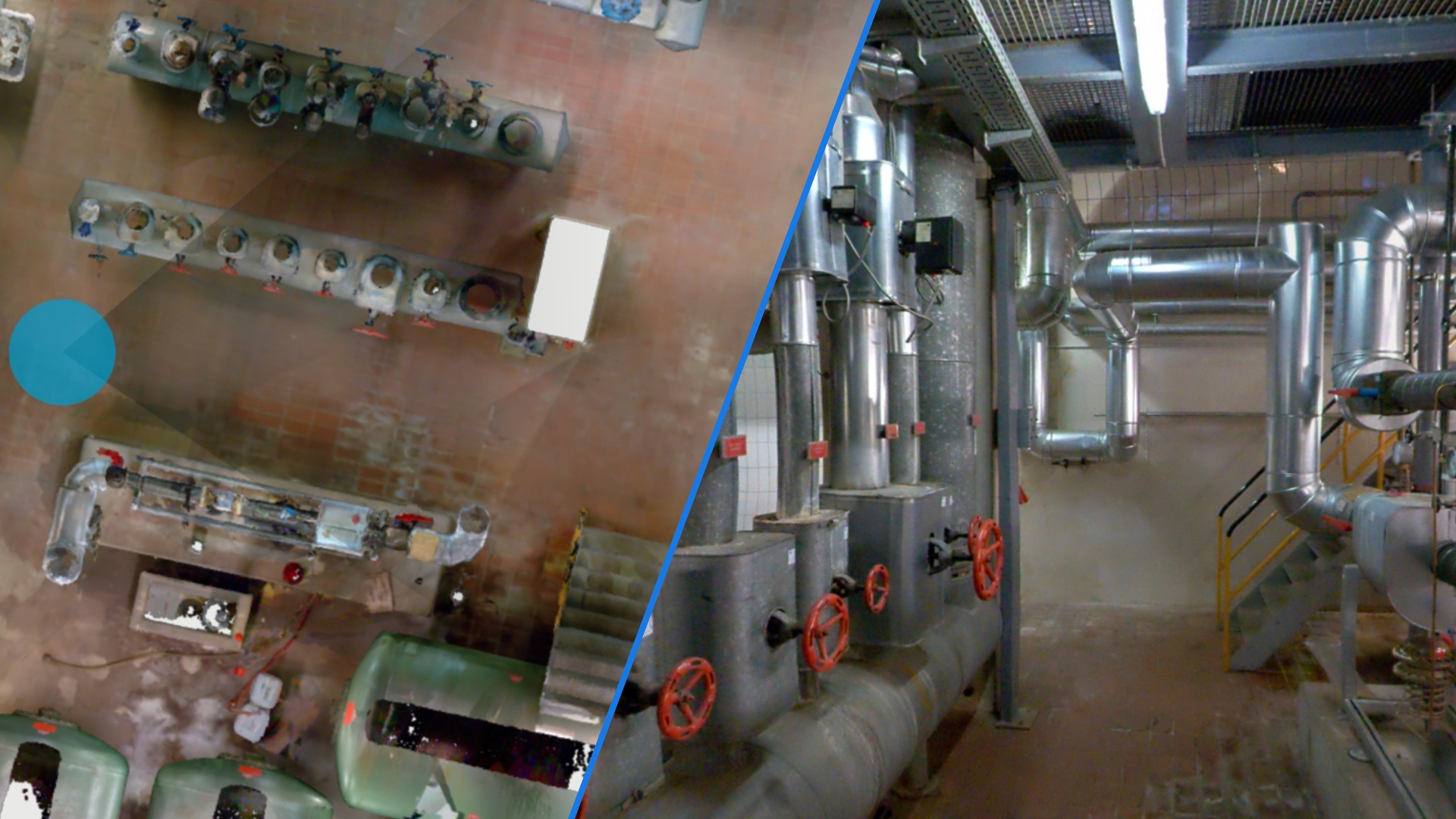

Wie es gemacht wird: Es gibt zwei Methoden. Sie können die Punktwolke in einer Top-Down-Ansicht betrachten und den Grundriss manuell mit CAD oder einer Grundrissplanungssoftware nachzeichnen. Oder Sie können eine KI-gestützte Software verwenden, um den Grundriss automatisch zu erstellen.

2. Modellierung von Gebäudedaten (BIM)

Sie können eine Punktwolke verwenden, um ein Gebäudedatenmodell (BIM ) Ihrer Anlage zu erstellen. Ein BIM ist "eine digitale Darstellung der physischen und funktionalen Merkmale einer Einrichtung. Ein BIM ist eine gemeinsame Wissensressource für Informationen über eine Einrichtung, die eine zuverlässige Grundlage für Entscheidungen während ihres Lebenszyklus bildet; definiert als von der ersten Konzeption bis zum Abriss."

Da eine Punktwolke den Ist-Zustand eines Gebäudes genau und umfassend wiedergibt, bietet sie alle räumlichen Rohdaten, die Sie zur Erstellung eines neuen Gebäudeinformationsmodells oder zur Aktualisierung eines bestehenden Modells benötigen. So können Sie den Ist-Zustand des Gebäudes mit dem Soll-Zustand vergleichen, um Fehler, Konflikte und Kollisionen zu erkennen.

Wie wird es gemacht? Um eine BIM aus einer Punktwolke zu erstellen, verwenden Sie eine spezielle BIM Modellierungssoftware, um das Modell auf der Grundlage Ihrer Punktwolkendaten zu erstellen.

Manche Software ermöglicht es Ihnen, dies manuell zu tun, indem Sie Elemente zeichnen und Informationen wie z. B. das Material kodieren. Andere Software kann den Prozess teilweise automatisieren, indem sie Oberflächen, Objekte und sogar MEP erkennt und mithilfe von KI ein Modell erstellt. Diese halbautomatischen Prozesse können sehr genau sein, aber sie sind nicht perfekt - die Software arbeitet viel schneller als der Mensch, kann aber Elemente übersehen oder falsch positive Ergebnisse liefern. Infolgedessen müssen Sie die Arbeit immer überprüfen und einige manuelle Korrekturen vornehmen.

Möchten Sie mehr über den Scan-toBIM Prozess erfahren? Dann lesen Sie unseren Artikel hier.

3. Verfolgung des Baufortschritts

Wenn Sie während des Baufortschritts regelmäßig Punktwolken erfassen, können Sie diese Daten nutzen, um zu verfolgen, welche Arbeiten wann und wo abgeschlossen werden.

Wie es gemacht wird: Es gibt manuelle Methoden zur Verfolgung des Baufortschritts mit einer Punktwolke und fortgeschrittene automatisierte Methoden. Sie können die Rohdaten der Punktwolke mit den Beteiligten teilen, um ihnen einen schnellen Überblick über den Baufortschritt zu jedem beliebigen Zeitpunkt seit Baubeginn zu geben. Sie können aber auch automatische Tools verwenden, um detailliertere Aktualisierungen bereitzustellen, z. B. Software, die die Punktwolke automatisch analysiert, um bestimmte Objekte zu erkennen, und die sogar so weit geht, die Arbeiten anhand bestimmter Gewerke, Zeitpläne und Budgets zu verfolgen.

4. Digitale Zwillinge

Sie können eine Punktwolke verwenden, um ein funktionsfähiges 3D-Modell der Anlage zu erstellen. Dieses Modell, das besser als digitaler Zwilling bekannt ist, steht in einer symbiotischen Beziehung mit der Anlage, die durch eine Vielzahl von IoT-Sensoren (Internet der Dinge) ermöglicht wird. In einem idealen digitaler Zwilling werden alle Änderungen an der physischen Anlage automatisch in das digitaler Zwilling übertragen und umgekehrt.

Diese symbiotische Beziehung bedeutet, dass digitale Zwillinge wie BIM Modelle verwendet werden können, um Informationen über die Anlage zu überprüfen oder fortgeschrittene Aufgaben wie Überwachung, Simulation, Analyse und Steuerung durchzuführen.

Wie es gemacht wird: Die Erstellung einer digitaler Zwilling ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess - deshalb bieten viele Unternehmen einen Service an, um sie für Sie zu erstellen. Sie erfassen die Anlage, digitalisieren sie und entwickeln ein digitaler Zwilling , das Ihren Spezifikationen entspricht und die Daten enthält, die Sie "live" im Modell benötigen (geometrische Daten, Temperaturdaten usw.).

Um mehr über diesen Prozess zu erfahren, besuchen Sie Fallstudie mit Siemens. Darin wird ihr Projekt mit NavVis zur Erstellung eines digitale Fabrik Zwillings, der mehreren Beteiligten hilft, den Ist-Zustand ihrer physischen Fabrik zu verstehen.

Fazit

In diesem Beitrag erfahren Sie, was eine Punktwolke ist, wie sie erstellt wird und welche typischen Anwendungsfälle es gibt. Wie geht es weiter? Wenn Sie Lust auf ein Abenteuer haben, laden Sie sich doch ein Beispiel für Punktwolkendaten herunter und erkunden Sie es selbst.

Unten finden Sie einen Link zu unseren Beispiel-Punktwolkendaten, die mit dem NavVis VLX Wearable Mapping System erzeugt wurden. Dieses qualitativ hochwertige Beispiel steht im branchenüblichen .e57-Dateiformat zum Download zur Verfügung und ist mit vielen Anwendungen von Drittanbietern CAD (Computer-Aided Design) kompatibel.

Sean Higgins ist ein unabhängiger Technologieautor, ehemaliger Redakteur von Fachzeitschriften und Outdoor-Enthusiast. Er ist der Meinung, dass klares, schlagwortfreies Schreiben über 3D-Technologien ein öffentlicher Dienst ist.